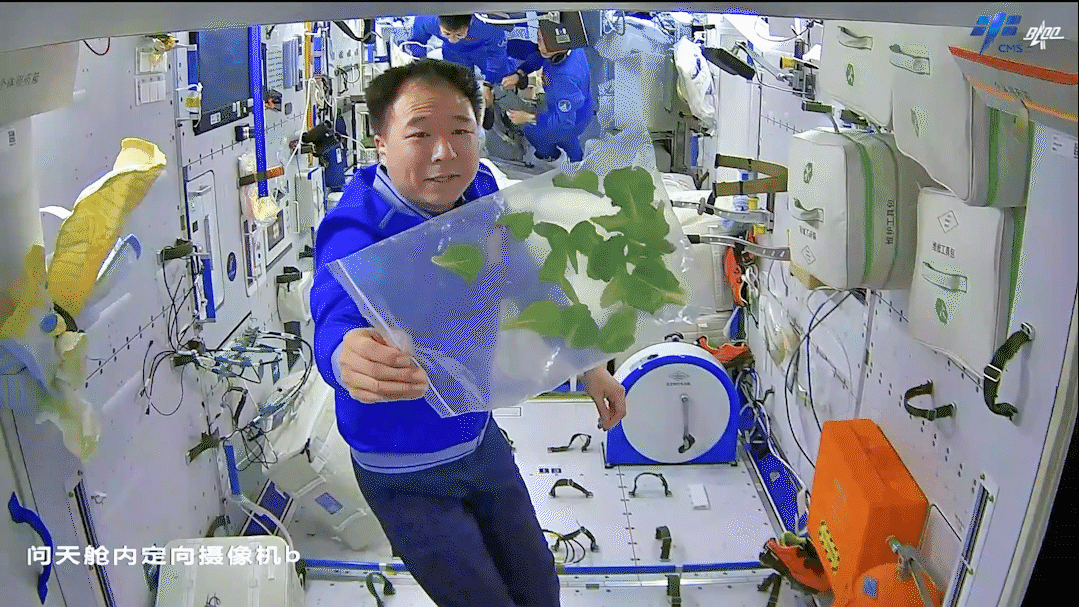

近日,神舟十六号航天员乘组在中国空间站通过专业的太空栽培装置喜获丰收。

▲ 乘组成员正在向镜头展示“太空菜园”的劳动成果

这个装置就是此前被称为“太空菜园”的太空栽培装置,是中国航天员科研训练中心科研人员设计的一种模块化的简易太空植物栽培装置,采用开放式结构,航天员可以与植物随时亲密接触。

植物生长所需要的二氧化碳、温湿度和氧气等气体环境,和舱内航天员基本一致,植物种植操作简单,便于照料。航天员还可按个人喜好将该装置任意摆放在舱内有光照的地方,为自己的工作生活环境增添一抹绿意。这次种植的生菜得到科学配置的光照和水分,在太空环境下也长势喜人。

▲ 神舟十六的小“菜园”光照提供

此前,在神舟十一号、神舟十四号任务期间,已有多位航天员体验过当“太空菜农”的感觉,并成功种植过生菜、小麦、水稻和拟南芥。

神舟十一号任务中,航天员完成了生菜播种、培育、收割的全过程,神舟十四号航天员在中秋节当天还吃上了太空种植的新鲜蔬菜。

▲ 2022年中秋节“神十四”乘组食用在轨种植的生菜

为什么要在太空种植植物呢?

01

利用空间实验室平台,研究太空微重力等特殊环境对植物生长发育、生理生化等方面的影响。

02

为航天员提供食物、氧气和水。植物的这种生产功能对建立自给自足、高物质闭合度的地外生命保障系统具有非常重要的作用,可大大降低长期载人飞行任务的后勤物资供应成本,科研人员已开展以植物为核心部件的地外生命保障系统研究工作。

02

可为航天员提供绿色鲜活的环境,通过照料植物可以缓解航天员压力,正向调节航天员心理情绪。

▲航天员陈冬在“天宫二号”介绍太空中的植物栽培情况

太空微重力环境下种植植物有何难点?

在神舟十四号航天员乘组返回75天后首次公开亮相的记者见面会上,航天员蔡旭哲就曾和大家分享在太空培育蔬菜与地面培育的不同:“我觉得最大的不一样就是浇水比较困难,在失重环境下,水停留在根系表面,不容易深入植物根层。”

太空微重力环境下,水分养分传导和气体交换等特性与地面1G重力环境不一样。太空微重力环境会造成在植物根系周围形成一个边界层,水、气无法自动分离,植物必须依赖外力才能与周围环境进行正常物质交换。

如果植物根部水分运动控制不好,极易造成根部水分过多而根系缺氧,或者水分过少而根系缺水。

▲ 神舟十六的菜园供水装置

太空微重力条件下的水分供应是否合理将直接影响植物生长介质中的水分、氧气分布情况,进而影响到植物根系水分吸收和根系呼吸,也会影响矿质养分的流动与供给,最终影响到植物的正常生长。因此,微重力条件下的水分养分供给技术是空间植物栽培的关键。

如何实现太空“种菜”?

为解决微重力条件下的水分养分供给问题,科技工作者们开展了大量的研究工作。

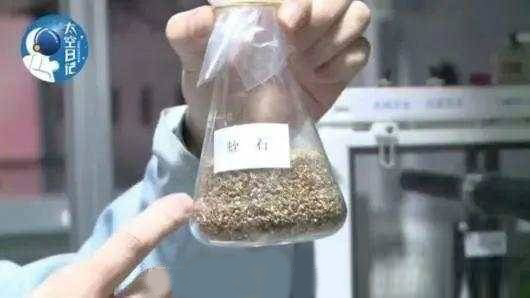

▲ 在“天宫二号”种菜时使用的基质材料

从研究的结果来看,利用人工基质进行培养是太空植物培养的主要方式,水分的运动主要依靠基质颗粒的毛细作用力来进行。栽培基质的选择从早期的离子交换树脂、固态化琼脂,到后来的岩棉、蛭石、蒙脱石、P土、人工烧结的陶粒等,并围绕这些基质材料,研发了多种太空植物培养水分养分供应系统,应用到不同类型的太空植物栽培装置中,进行太空植物培养。

植物栽培基质“新升级”

随着中国空间站进入常态化运营,航天员在轨工作生活长达半年之久,对新鲜蔬菜,以及太空绿色鲜活环境的需求增加,植物种植的面积和数量将会越来越大。

在新的情况下,对植物培养过程中产生的各种废物(如根系、枯枝残叶、废弃基质等)的处理,成了科研人员需要解决的问题。

目前太空植物栽培采用的栽培基质大多为细小颗粒状,尽管采用了特殊的防护措施,但还是避免不了植物栽培过程中有颗粒状基质脱落并飘浮在舱内,给航天员制造了不少麻烦。

为此,科研人员在开展废弃物处理与植物培养再利用的相关研究基础上,设计了一种可生物降解、能重复利用的植物栽培基质,这种基质以块状结构形式存在,不会脱落碎屑,而且具备良好的通气、保肥和导水性能。

“天宫种菜梦”已经实现未来,“太空菜园”将不仅为航天员提供食物、氧气和水,作为空间实验平台,还将对研究太空微重力等特殊环境对植物生长发育、生理生化等方面的影响发挥作用。

期待在不久的将来,航天员能在空间站上种植收获更加多样化的蔬菜水果,丰富在轨食谱。

资料来源 | 掌上青岛、光明网、载人航天小喇叭